Колетт Солер "Парадоксы симптома в психоанализе"

Перевод статьи Колетт Солер “Парадоксы симптома в психоанализе”. Статья была опубликована в сборнике “Оксфордское руководство по Лакану” под редакцией Жана-Михаэля Рабате.

Лакан без парадокса.

Лакановские тексты и учения не испытывают недостатка в парадоксальных формулах. Насколько симптом вовлекается, настолько эти парадоксы достигают высшей точки в идее, что нормативная гетеросексуальность сама по себе является симптомом, и, что половые партнеры являются симптомами друг для друга.

Обладает ли Лакан, будучи шутливым и потворствующим, своим пресловутым пристрастием к парадоксу? Выполняет ли он интеллектуальную акробатику? Вопросы могут отскакивать до бесконечности, но я, например, прихожу к выводу от всех моих прочтений и моего клинического опыта, что мы здесь встречаем Лакана уже не парадоксального. На самом деле, в отношении симптома, каждый психоаналитик должен готов быть спрошенным, что он может сказать о симптомах, являющихся испытанием на согласованность его практики и теории. Без сомнения, Лакан был тестирован, как и все другие в данном пункте, и если это так, то вердикт, который выносится после того как мы последуем за его последующими разработками будет соответствовать строгости рационализма, никогда не отмененному, но всегда соответствующему особенности его поля.

Нам просто нужно читать Лакана внимательно.

В течение двадцати лет преподавания, его определения симптомов развиваются. Можно проверить, что, в любом изложении, они были совместимы с общей теорией, и, в частности, с последовательными определениями, которые он давал бессознательному. Таким образом, когда он определил бессознательное как речь, что было подсказано техникой лечения разговором, он рассматривал симптом как разновидность сообщения, закодированное шифром для заткнутого дискурса, содержащее зерно истины. Когда бессознательное было описано не просто как речь, а как язык, симптом стал означающим, структурированным как метафорическая цепь, которая скрывает первичное означающее травмы. Этот тезис понятен, если допустить, что означающее, по своей природе, не обязательно вербальное, даже менее фонетическое. Следовательно, любой отдельный элемент реальности может быть поднят до статуса означающего, вырванного из области того, что мы называем вещами. Одним этапом позже, когда бессознательное было определено как “сокровище влечений”, что подразумевает слияние, свадьбу, как бы, между означающими и живыми существами, соответствующим представлением был симптом как наслаждение, понятие, которое Лакан никогда не переставал повторно разрабатывать в течение последующих лет. Последний этап отсылает нас к Реальному, в то время как симптом, как сообщение или как означающее направлял нас на стык между Воображаемым и Символическим.

Таким образом Лакан пришел к точке, где он взял себе обратно первое, равно как и последнее утверждение Фрейда о симптоме: симптом – это способ удовлетворения. Он может быть расшифрован как сообщение, но это не только способ общения, но и прежде всего форма наслаждения, ключом от его ребуса будет всегда влечение, которое втайне удовлетворяется. Именно поэтому я назвала второй шаг Лакана его “вторым возвращением к Фрейду»(1). Первый шаг подчеркивает языковые последствия техники расшифровки и производит знаменитый тезис бессознательного структурированного как язык. Второй шаг, который является менее заметным, подчеркнул еще один аспект: язык симптома является, так сказать, воплощенным, олицетворенным; он организует и регулирует наслаждение. Таким образом, неожиданная формула находится близко к концу Encore: “реальное, я скажу, это тайна говорящего тела, тайна бессознательного”(S XX, p. 131).

Вопрос всегда заключался в том, чтобы разобраться в возможных терапевтических эффектах. В психоанализе, однако, терапевтические эффекты свидетельствуют о схватывании языка на том, что наиболее реально в симптоматических расстройствах; подтверждает, что малейшие вербальные проявления (тревога, телесные расстройства, нарушения мышления) могут быть преобразованы, единственно посредством языка. Любопытная податливость симптома в аналитической ситуации поддерживает эту концепцию бессознательного. В данном пункте Лакан пошел еще дальше, в конечном итоге предоставив концепцию симптома, который не только является причиной для терапевтического эффекта, но и для самих пределов этих эффектов, как и для таких же из психоаналитической работы. В этом отношении он сделал гораздо больше, чем просто сомнение и подтверждение рациональности фрейдовской деятельности.

Изменение перспективы

Наиболее парадоксальные формулы Лакана являются также теми, которые позволяют нам точно определить его личный вклад в психоанализ. Конденсированные в незабвенных утверждениях, они циркулируют, повторяются, и, как правило, остаются непонятыми, до тех пор, пока не превращаются в пустые припевы – обыкновенные провокационные загадки бросают вызов здравому смыслу. “Не существует такого понятия, как сексуальные взаимоотношения”, “Женщины не существует”, или идея о том, что симптом является путем, по которому некто “наслаждается неким бессознательным” (2). Более того, Лакан утверждал бы, что это лишь “утверждения Фрейда”. Это правда, что можно заставить Фрейда говорить такие вещи, несмотря на то, что он никогда не формулировал своих высказываний подобным образом. Действительно, расшифровка бессознательного, открытая Фрейдом, неразрывно связана в своем понимании с открытием того, что он назвал Triebe, влечения, чей фрагментированный, множественный характер легко распознается в инфантильных “полиморфных извращениях” Еще в 1905 году, в своих Трех очерках по теории сексуальности, Фрейд указал на связь между бессознательным и особенностями наслаждения, подразумеваемого в термине Trieb: влечения фрагментированы, имеют постоянную силу, постоянный импульс. Фрейд подчеркивал, что влечению неведомы ритмы биологической жизни. Он придавал особое значение его частичному и фрагментарному характеру, а также их включению в тело субъекта через эрогенные зоны, их равнодушие к так называемой объективной связи. Таким образом, проблема, с которой столкнулся Фрейд, и эволюцию которой можно проследить сквозь различные сноски, добавленные к тексту через года, была следующей: как способ наслаждения, который так эгоцентричен оказывается примеренным с взаимоотношениями желания и любви к другому телу, которое, очевидно, необходимо для устройства сексуальной пары, какой бы она ни была, но в особенности гетеросексуальной? Таким образом, открытие влечения, далеко не ведущее к пансексуализму, лучше поставило вопрос, из самого его истока, либидо, который было подходящим для поддержания сексуальной связи. И это то, что возникает в формуле Лакана: “Не существует такого понятия, как сексуальные отношения.” Позже я вернусь к этому моменту.

Если Фрейд открыл эту перспективу, то он не доводит ее до логического завершения. Чтобы ответить на вопрос, наконец, он не может ничего предложить, кроме своей разработки Эдипова комплекса, с различными идентификациями из него вытекающими. Этим он попытался объяснить одну вещь, и ее противоположность, я имею в виду норму гетеросексуального желания и все, что от нее отличается. И когда он признал, что он не знает, это было понятие “конституции” – то есть, природы – к которой он так часто отсылает и которая осталась его последним прибежищем. После того, как было четко определено место связи между симптомом и сексуальностью – именно в этом пункте он порвал окончательно с Юнгом – Фрейд направил симптом к отклонению сексуального, точнее искаженного заменителя так называемого нормального сексуального удовлетворения. При этом он не отказался от классической концепции, которая более или менее постулировала, что притяжение между полами обуславливается природой. Следовательно, в данном случае, было очевидно, что симптом может быть постигнут лишь в сфере индивидуальной патологии наслаждения.

Надо сказать, что эта точка зрения настоятельно внушается самым элементарным клиническим опытом слушания жалоб ведущих субъекта к психоанализу: симптомы преподносятся аналитику как те вещи, которые никогда не останавливаются накладываться друг на друга. Это может принимать форму неспособности удержаться от размышлений или ощущений в теле или испытывания некоторых тревожных аффектов. Таким образом, симптомы переживаются как беда, аномалия, отклонение, а также в качестве принуждения. В связи с этим, единственное различие между пациентом и Фрейдом заключается в том, что первый не воспринимает прямо сексуальные включения, хотя с самого начала перенос делает его осведомленным об охвате бессознательного.

Первичный аффект, созданный симптомом как дисфункция является фактом, который ни один клиницист не может отрицать, как, собственно, и Лакан. Тем не менее, чувства неуверенные проводники к правде, и, более того, психоанализ не направлен только на выявление того, что не функционирует должным образом. И что бы он мог выявить, когда речь идет о “психологии личной жизни”, в ее как счастливых, так и несчастных формах, если бы не тот факт, что именно бессознательное является хозяином на борту, руководит тем, что мы называем тайны любви, особенно, выбором объекта в той мере, в которой он вызывает желание и/или наслаждение? Говоря по-другому, любовный партнер, в сексуальном смысле этого слова, также принимает участие в расшифровке. Следовательно, этот процесс не менее “Образование без сознательного,” он не менее закодирован чем навязчивость или соматизация. Мало того, что парадоксы влечения находятся в основе бессознательного, так они точно также вмешиваются между мужчиной и женщиной, в общем, то, что бессознательное представляет, находится между телами, одновременно разделяя и связывая их. Фрейд воспринимал этот факт на уровне нашей любовной жизнь и групп, но он не представлял его обильные последствия. Вот почему, когда Лакан сделал должные выводы, можно было сказать, что он извлек истину высказанную самим Фрейдом. И все же инверсия перспективы внесенная им в концепцию симптома была настолько полной, что она выходит далеко за Фрейда.

Существует симптом

Общая формула может быть следующей: если не существует такой вещи, как сексуальные отношения, что позволяет предположить основной изъян в человеческих отношениях, существует симптом, или заместительное образование, произведенное бессознательным. Между двумя формулами, третья остается скрытой, концепция, над которой Лакан трудился в течение всего семинара вплоть до знаменитой фразы: “Существует Единица.” Эта формула не так проста, как кажется, относится ли это к “Единице” означающего один в противопоставлении к Двум, или “Единице” от наслаждения тела вне всяких взаимных связей. В любом случае эта формула подчеркивает первичность потока наслаждения в субъекте, который несоизмерим с наслаждением его или ее сексуального партнера. Симптом, который добивается объединения между обособленными элементами бессознательного, является и той другой вещью, которой наслаждение обеспечивает замену. Учитывая, что подходящего партнера для наслаждения не существует, симптомы располагают на этом месте что-то другое, заменяющее. Это отрицает “не существует такой вещи. . . ” невозможных сексуальных отношений, сооружением “существует. . . ” Существует нечто, элемент выхваченный из бессознательного, который фиксирует привилегированное наслаждение в субъекте.

Поэтому симптом больше не проблема, но решение, и, как я уже сказала, без всяких парадоксов. Решение свойственное каждому, ответ на “никакого отношения”, которому подвергаются все, универсальная болезнь для существ, которые больны бессознательным. Это симптоматическое решение может быть более или менее неудобным для субъекта, более или менее общим, но в любом случае оно отвечает на недостаток, который лежит в основе языка, недостаток, связанный с невозможностью вписывания другого наслаждения, не связанного с бессознательным. Спектр последствий огромен, но главный из них это: нет субъекта без симптома, так как симптом сигнализирует об индивидуальной манере контроля сексуальности. Именно симптом являясь тем, посредством чего каждый имеет доступ к его или ее наслаждению, снабжается недостатком, присущим языку через подделку бессознательного. Мы можем использовать исключительность для этого симптома, хотя, конечно существует много других, и мы даже можем квалифицировать его в качестве основного симптома. Не надо мечтать о его ликвидации: анализ, который начинается с симптома, также закончится симптомом – только, надеясь, измененным.

Лакановская гипотеза

Мы должны теперь вернуться к тому, что специфично для лакановской гипотезы. Она касается чего-то большего, чем функции речи в области языка, она определяет функцию речи и языка в поле живого наслаждения. Гипотеза в точности не соответствует тому, что Лакан продемонстрировал относительно фрейдовского поля, а именно, что оно структурировано как язык, так как он основательно утверждает, что бессознательное и его последствия для человеческого бытия являются следствием языка. Семинар Encore формулирует эту гипотезу яснее, хотя это было в работах до этого времени. Распознать влияние языка во влечении уже означало, принять, что язык далеко не сводится к его функции коммуникации, является оператором способным трансформировать Реальное.

Этой гипотезой Лакан отличается от лингвистов, подобных Хомскому, предполагающего, что язык является инструментом, и также от всех тех, кто не может себе представить, что влечение является следствием речи в теле. Если мы спрашиваем: “Откуда пришло влечение?” У нас есть только один ответ: влечение производится деятельностью не Святого Духа, но языка. Влечение происходит из потребностей, влечение является преобразованием природных необходимостей созданных языком, через обязанность артикулировать требования. Таков тезис Лакана, без которого никто не может называться лаканистом: язык не является инструментом, который мы можем использовать как мы хотим, это не просто орган позволяющий кому-то выразить себя или общаться с другими, как это часто полагают, но язык является фундаментально вписанным в реальное. Человеческое бытие, в той мере отдаляется как он говорит, теряет инстинктивные регулирования животности и состоит из языко-бытия или parletre. Воспользуясь словарем семинара VII Лакана, Этика психоанализа, можно сказать, что язык является причиной das Ding (вещи), которая является чем-то вроде дыры в реальном, чем-то, что создает желание наслаждения, постоянное давление направленное к удовлетворению. Но язык это не только причина человеческой денатурации, он также, способ, вероятно единственный способ получить хотя бы частично то, что das Ding требует.

Фрейд проводил различие между двумя типами удовлетворения влечения: с одной стороны симптом, который подразумевает подавление, а с другой стороны – сублимацию, которая не допускает подавления и, которая разрешает конфликты. В обоих случаях мы можем говорить, что язык показывает путь. В первом случае это фиксация наслаждения, производимая первой встречей с сексуальностью, которая возвращает метонимически или, с помощью фрейдовского термина, за счет смещения. Второй случай, похоже, иной. О сублимации, мы можем сказать: там, где была пустота das Ding, что-то было произведено, изобретено, объект обеспечивающий частичное удовлетворение. Кроме того, это изобретение не имеет ничего общего с возвышенным: кому-то держать мусор в карманах – это уже сублимация, а когда маленький ребенок нуждается в каком-то небольшом объекте, в качестве переходного объекта, как было открыто Винникотом, это сублимация тоже.

По-видимому, последние учения Лакана обрушили фрейдовские различия между симптомом и сублимацией. В начале, он приблизил фрейдовские термины через различие между означающим и объектом. Но это было не окончательное слово Лакана. Когда он начал рассматривать более детально наслаждение, заключенное в симптоме, он был вынужден распознать, что любое означающее само по себе может быть объектом, что буква является также “мусором”[ a letter is also “a litter”], как Джойс предложил в «Пробуждении Финнегана». В пустоту das Ding мы можем поставить любую вещь, которая будет функционировать как сподвижник наслаждения, но она всегда будет изобретением бессознательного.

Буква в качестве партнера

Это не случайно, что Лакан не признавал хронологию своих собственных текстов и начал Ecrits с Семинара на тему “Украденного письма”, текст, который сам является коллажем из фрагментов, относящихся к различным периодам. Дело в том, что этот текст уже касается языка, как обособленного от какого-либо значения, связанного с Воображаемым. Психоаналитик, не менее чем литератор, часто оказывается в плену значения. Этот семинар показал, что письмо это не только сообщение, но, также и объект: оно не может быть сведено к его содержанию, с тех пор как в рассказе По, оно функционирует так и не будучи открытым, соответственно, без вмешательства его сообщений. Достаточно того, что письмо существует для кого-то, чтобы знать, что порядок – политический, также как и сексуальный – представляется королевской парой в сцеплении их двух означающих, находящихся под угрозой исчезновения. Здесь, письмо это имя диссидента наслаждения, что Лакан усваивает, как равно и женщины. Комментарий Лакана о рассказе Эдгара По сравним с его другим комментарием о литературе: серия символов, однажды вложенная в мотив, всегда влечет за собой принуждения, которые продуцируются упорядочивающим законом, свободным от какого-либо смысла.

Не случайно, что в тексте 1955 года, который определяет симптом как метафору, то есть функцию означающего как цепи, называется “Инстанция буквы в бессознательном”, а не представительство означающего. Лакан использует термин “буква” для обозначения того, что в области языка характеризуется идентичностью личности самой себе, того, что означающему недостает. Текст определяет букву как “локализованную структуру» означающего. Фрейдовское понятие фиксации сохраняет всю ее актуальность, однако, не будучи в состоянии конкурировать с понятием буквы, которое более точно определяет то, что поставлено на карту, и которое Лакан уточнял на протяжении многих лет. С одной стороны, мы можем сказать, что буква это нечто вроде постановки на якорь живого наслаждения, то, что фиксирует память наслаждения, а с другой стороны, в более глубоком смысле, буква наслаждается в себе и для себя, она становится объектом наслаждения. Это не означает, что наслаждение обозначается буквой, скорее буква, как элемент языка, является тем, чем наслаждаются. Следовательно, Лакан очень часто прибегал к литературе и писателям, в чем – и здесь он отличается от Фрейда – он не слишком стремился вернуть послание бессознательного, как саму их существенность, то есть, их букву. Сказать по другому, буква не “представляет” наслаждение, она сама наслаждение. Она не имеет представителя, она, таким образом, является реальной. Это Единица, вне цепи, вне дискурса, следовательно, она не руководит любым другим звеньем, но лишь субъектом и его удовольствием. Буква отменяет референтную функцию языка: буква располагается сама, в пределах языка, как исключение цепи. И, Лакан, наконец, нашел в Пробуждении Финнегана высшее проявление того, что Фрейд постиг о шизофрениках: их склонность обращаться со словами как с вещами, вне смысла.

Очень общее определение симптома как функции буквы в RSI объединяет различные аспекты симптома, ранее обозначенные Лаканом. Он записывает его как f(x), с помощью “f” представляя функцию наслаждения, и “х”, как любой элемент бессознательного, который, как бы, повышен до статуса буквы. Формула утверждает, что симптом является «путем, на котором каждый может найти наслаждение в своем бессознательном.” Не только нет субъекта без симптома, но также нет никаких других партнеров, кроме симптоматических партнеров, изобретенных бессознательным.

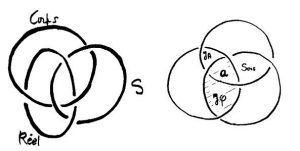

Рисунок 6.1 Лакановская интерпретация узла Борромео (3)

Когда мы говорим о «симптом-партнере», мы подчеркиваем мысль, что каждый из партнеров, в той мере, в какой он, она или оно является объектом наслаждения, устанавливается бессознательным, с помощью элемента бессознательного языка. Таким образом Лакан мог назвать обоих, как женщину, так и литературу, используя буквы симптома. Нельзя сказать, что существует вид литературы, которая является симптоматичной, скорее, литература сама по себе является партнером наслаждения. Если симптом обозначает любые участия в наслаждении, он может быть или не быть в соответствии с нормами дискурса; наслаждение имеет более одной модальности. Мы должны различать наряду с наслаждением чистой буквы (нечто символическое, превращающееся в нечто реальное), наслаждение значения (смесь между символическими и воображаемыми элементами), то, что как не из буквы, так и не из значения. Наслаждение, которое остается чуждым любой форме символизации, которое никоим образом не достигает бессознательного, но может преследовать воображаемую форму тела, является тем, что мы можем назвать Реальное. Существует, следовательно, не один, а три способа наслаждения, что приводит к другому вопросу: связаны ли они или нет? В сущности, узел Борромео дает ответ.

Новая симптоматология

Борромеев узел, образование из трех связанных колец, в котором каждое кольцо предотвращает два других от расхождения, было использовано первый раз Лаканом в его семинаре Ou pire… Это был способ, с помощью которого Лакан пытался расширить свое определение симптома; как следствие введения в его теорию, открывается совершенно новая программа. В поздних лакановских семинарах, можно быть свидетелем его методической попытки, используя узел в качестве оператора, иначе понимать клинические вопросы, прежде сформулированные в терминах языка и дискурса. Например, в семинаре от 18 декабря 1973 года, озаглавленном Les Non-dupes errent, Лакан различает разные виды любви в соответствии с различными способами завязывания. Неделей раньше, фобия маленького Ганса была истолкована в ином свете, посредством узла. Казалось, что все термины клиники могут быть пересмотрены с помощью узлов: торможение, симптом, тревога, сломанные предложения психоза, Эдипов комплекс, и, конечно же, функция отца. Тем не менее эта Борромеева клиника предполагает не только пересмотр традиционных клинических вопросов, но и вводит новые категории симптоматики. Лакан, как и Фрейд, оставался в значительной степени верным классическим диагнозам, заимствуя паранойю у Крепелина, шизофрению у Блейлера, и извращение у Крафт-Эбинга. Он все еще остается в этой клинике, на которую он ссылается в своем введении в немецкое издание Ecrits 1973 года. Бросается в глаза контраст между Лаканом и психоаналитиками МПА, которые пытаются избежать этих классических формулировок, используя такие категории, как “пограничная” или “нарциссическая личность”. Когда Лакан вводил новшества, он делал это, следуя периодичности своих разработок структур, и своеобразная структура Борромеева узла привела его к разработке совершенно неслыханных диагнозов. Эти диагнозы опирались не только на три категории Воображаемого, Символического, Реального, которые он уже имел в своем распоряжении, но и критически зависели от трех способов наслаждения: наслаждение буквы как Единицы, наслаждение в цепи значений, и наслаждение, которое является, так сказать, Реальным, потому что оно существует в качестве вычитания из двух предыдущих. В свете этих различий, недостаточно сказать, что симптом это способ наслаждения, необходимо определить какой способ, и таким образом получить новое склонение или грамматику симптомов в зависимости от наслаждения, которое дает им логичность. Тогда можно будет говорить о Борромеевых симптомах в тех случаях, когда три согласованности и три наслаждения связаны(невроз и извращение), симптомах, которые не являются Борромеевыми (психоз) и других, остающихся простым ремонтом недостатка узла. Для этого последнего типа симптома, используя пример Джойса, Лакан создал новую категорию синтома, которую он использовал потом в более общем виде.

Симптом и рассудок

Когда Лакан назвал Джойса “симптомом”, он создал новый диагноз, заявив, что с помощью Джойса можно будет охватить целый ряд новых возможностей в симптоматологии. В «Пробуждении Финнегана» Джойс иллюстрирует аутистическое наслаждение чистой буквы, которое незаякоренно – отрезано от Воображаемого, от внешнего значения, и, следовательно, от любой социальной связи(4). Кроме того, художник, который использует свое искусство как средство саморекламы, становится тем самым синтомом, используемая Лаканом ссылка на устаревшее написание симптома на французском языке. То, что Лакан называет синтом это “то, что позволяет Воображаемому, Символическому и Реальному держаться вместе”(5). Я могла бы добавить: с или без отца. Эта возможность открывает поле радикально новых перспектив, которые изменяют классические различия между психозом и неврозом.

Болезнь “рассудка” является еще одной концептуальной инновацией, генерируемой из узла Борромео, она обозначает освобождение Воображаемого облегчающее Реальное. Даже менее исследованная, эта тропа была введена Лаканом в связи с клиническими проявлениями касательно молодой женщины, чей дискурс, вполне нормальный вначале, можно было бы спутать с истерическим бредом. Эта женщина, однако, открывает через свои заявления, что нет ничего, ничего объективного, и, прежде всего, ни один объект, даже ее ребенок, от которого она требовала любви, что имело бы какую-то важность или значимость. Она вовсе не была в бреду, но она свидетельствовала, что для нее социальная связь с другим не имела согласованности.

Это незаякоренное Воображаемое является совсем отличным воплощением Воображаемого по сравнению с тем, которое Лакан диагностировал у Джойса. Мы все имеем рассудок: со словами представления приходят в бытие в той мере, в какой язык дает существование тому, что не существует вне мышления. Выдумывание (будь то нормальное или нет), мифомания, сны, бредовые идеи и способность к творческой выдумке, все происходят отсюда. Тем не менее, рассудок повышает до статуса болезни еще одна вещь: это рассудок, который не имеет никакого балласта Реального. Скажем так, это свободное “смысло-наслаждение” без тела, ибо оно не является ни связаным с наслаждением живого тела, ни со стабильностью буквы. В этом смысле рассудок выступает против буквы и ее наслаждения, заякоренного в Единице. Именно поэтому в Борромеев узел Лакан вписывает симптом, как букву, находящуюся за пределами двух кругов, символического и воображаемого. О Джойсе, по крайней мере, Джойсе-букве, нельзя сказать, что он страдает от рассудка, скорее он отделяется от него.

Для того, чтобы установить связь с классической нозографией, это может быть сформулировано по-разному. Лакан утверждал, что ” измельченный дискурс”(6), который является дискурсом без направления, как правило, невозможен. Для субъекта интегрированного в социальную связь, в дискурс, “невозможно просто сказать, что что-либо приходит случайно”. Наоборот, в психозе имеется доступ к измельченности дискурса, так как психоз менее подвержен принуждениям дискурсивного порядка. Но эта измельченность имеет несколько аспектов: «Пробуждение Финнегана» иллюстрирует букво-объект, в то время как болезнь незаякоренного рассудка иллюстрирует измельченность смысла.

Писать как симптом

Мы можем спросить, дают ли нам эти различия, которые так плодородны в области классической клиники новые и специфические точки зрения на симптоматические литературные произведения. Что может убедить нас больше в наслаждении языком, чем литература? Здесь возникают другие вопросы: являются ли поэзия и романы частями литературы одинаковым образом? В случае с Джойсом, как мог он, как писатель, положить конец литературе, тому, что Лакан называл мечтой литературы? Тезис Лакана о поэзии является убедительным: он ставит поэта рядом с пророком, а это значит, что поэзия принадлежит к измерению чистого высказывания (le dire). Это минимально глупое высказывание, так как только поэзии (или пророчеству) удается сказать что-то новое, даже уникальное, используя старые и изношенные означающие. Поэзия создает новый смысл, и с этим новым смыслом, новые взгляды на действительность. Здесь мы можем выделить семантические проблемы. Позвольте мне объяснить, как я использую смысл и означающее. Существует два вида означаемых: означающее являющееся означаемым как грамматически определенным, производится и фиксируется синтаксисом. Это то, что мы ищем, когда пытаемся объяснить текст. Смысл является той частью означаемого, которая не сводится к означающему. Фактом является то, что, после того как мы объяснили грамматические и семантические значения текста, мы всегда можем задаться вопросом: но что это значит? Как говорят, поэзия принадлежит к этому последнему регистру, то есть, к смыслу. Роман не говорит. Роман представляет собой смесь из маленьких историй, большой суп означающих, куча метонимических означающих, будь то реалистичный или нереалистичный роман. Чтобы объяснить, что я имею в виду, я вспомню роман, который заставил культурную Европу дрожать в восемнадцатом веке, «Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо. Это была попытка изобрести заново означающее любви, произведя новый облик любви, который сегодня полностью устарел, но в то время имевший потрясающий эффект.

Мы могли бы тогда различать три аспекта литературного произведения: литературный симптом означающего, значения и буквы. Они, соответственно, связаны с означаемым как производителем означающего, означаемым как производителем значения, и означаемым производящим букву. Особый тип написания становится словно подразумеваемой подписью любого писателя. Я взяла Руссо как пример первого типа, и, следовательно, я называю его “Руссо-символ” по аналогии и в отличии от “Джойса-симптома”. Позвольте мне привести другой пример, поставив рядом с нечитаемыми буквами Джойса полиморфные буквы Пессоа. Это два вида литературных симптомов, автор каждого из которых является лучшим в своем языке в начале двадцатого века.

Читаемые и нечитаемые буквы

С Джойсом, мы имеем пример нечитаемых букв. Но что означает «нечитаемые»? Как Лакан сказал: «никто не может стать сумасшедшим, лишь так решив». Никто не может сделать себя психом только потому, что он хочет быть таким. Таким же образом, никто не может заставить себя быть нечитаемым, только потому, что он хочет быть таким. Существуют истинные и ложные нечитаемости. Лакан, например. Он был назван нечитаемым, потому что он был трудным для понимания. Но это была ложная нечитаемость из-за того, что он принес полную замену словаря и теории психоанализа. Это часто случается с предвестниками. За двадцать лет мы значительно сократили нечитабельность Лакана, за исключением, конечно, людей, которые не хотят его читать.

Примером истинной нечитаемости был бы французский писатель Раймон Руссель. Даже когда он написал «Как я написал некоторые из моих текстов», в котором он объяснил искусственные правила своего метода, его тексты оставались нечитаемыми: вы не можете дать ни означающее, ни значение для этого написания. Вы можете только объяснить, как это было сделано, и сделать такую же вещь, если захотите. Теперь к Джойсу, или, точнее, к «Пробуждению Финнегана». Джойс сумел очаровать в свое время и сегодня многих читателей своими работами; студенты по-прежнему заинтересованы, даже стимулированы им в своем мышлении. В каком смысле психоаналитик может сказать: «он не читается»? Чаще всего, литература является смесью наслаждения буквы, наслаждения значения, и наслаждения означающего. Лакан диагностировал в «Пробуждении Финнегана» особое умножение двусмысленности, которая уменьшает означаемое к загадке, короткое замыкание обычного значения. Этот процесс касается психоаналитиков, поскольку психоаналитики, как и бессознательное, работают с двусмысленностью.

Джойсовы каламбуры, игра слов и лингвистические трансформации имеют родство с бессознательными механизмами. Это похоже на оговорку, ошибочные действия или шутки, но это лишь видимость. Шутки, сами по себе играют с языком, но они останавливаются, когда производится небольшое значение, необходимое чтобы заставить вас засмеяться. Даже оговорка, которая является ошибкой в означаемом, может быть читаемой, поскольку ее значение ограничено и связано с бессознательным субъекта. Джойс толкает игру дальше и систематически выходит за пределы ограниченного значения, к точке, где игра с означающим материалом уже не подчиняется сообщению, и производит то, что я называю измельченность значения. Много лет назад, до Лакана, Юнг был поражен этой особенностью Джойса, и он ее ненавидел, он был этим взбешен. Именно в этом смысле «Пробуждение Финнегана» пробуждает нас, и ставит крест на великой мечте о значении, выращиваемой в течение многих веков литературой.

С психоанализом мы можем увидеть разницу. Читать, в психоаналитическом опыте, означает интерпретировать субъекта, слушая его или ее речи, в качестве устного текста. Таким образом читать и интерпретировать бессознательное желание субъекта является эквивалентным. Очевидно, что с литературой, дело обстоит иначе. Несмотря на то, что Фрейд считал это возможным, мы не применяем психоанализ к литературе, и мы не интерпретируем авторов через их произведения. Тем не менее, мы можем поймать субъекта, предполагаемого текстом, субъекта, обозначенного текстом. Например, в «Портрете художника в юности» мы не можем сказать, что Стефан, молодой художник, это Джеймс, автор, даже если они не лишены сходства. Тем не менее, этот портрет, в отличие от «Пробуждения Финнегана», является читаемым, и мы можем получить представление о Стефане. Напротив, в «Пробуждении Финнегана», буква не представляет субъекта, буква находится за пределами значения, но не вне наслаждения. Подводя итог, означающее читаемо тогда, когда она предполагает субъекта, то есть, значение желания, и наслаждение в тексте. В этом случае мы говорим, что это значение, читаемое значение. Фрейд говорил, что весь комплекс снов и свободных ассоциаций анализируемого имеет только одно значение, значение, которое он называет бессознательным желанием.

Разногласия между психоаналитиками и критиками понятны. Первая группа утверждает, что «Пробуждение Финнегана» это работа вне значения, а вторая группа видит значение в каждом слове. Обе правы, но совершенно различным образом. Значение, которое интересует психоаналитика, это значение ограниченное и упорядоченное наслаждением субъекта, так что оно позволяет нам интерпретировать. Когда буква становится означающим в Реальном, вне цепи, как это бывает при психотических явлениях, значение вспыхивает отовсюду, каждое слово, каждый слог настолько измельчены, что читатель читатель является тем, кто должен принять решение о значении. Он или она имеет слишком много вариантов. Именно поэтому каждая интерпретация «Пробуждения Финнегана» выглядит как проективный тест, который много говорит об интерпретаторе и ничего об авторе. И, кажется, что Джойс хотел такого расположения вещей, и был этим очень доволен.

Теперь литературный симптом нечитабельности более чем редкость. Это нечто совершенно исключительное. Использовать язык без высказывания чего-либо это спектакль. В общем-то, используя язык мы всегда говорим больше, чем мы хотим, больше, чем мы знаем. Другими словами, наша речь это посредник, средство говорения, которое может быть проинтерпретировано. В этом смысле, с бессознательным, каждый не является поэтом, но поэзией. Посредством нечитаемости, родной язык создает объект, Символическое превращается в Реальное без посредничества Воображаемого, с которым происходит короткое замыкание. В «Пробуждении Финнегана» Джойс не проявляет себя ни как писатель, ни как поэт: он более не присоединяется к бессознательному, он производит странные объекты, созданные из слов. Иногда мы можем объяснить, как он это сделал, с помощью каких слов, каких омофонов, каких эпифаний, каких языков, и так далее, но мы не можем слушать его, потому что он ничего не говорит: он находится за пределами романа и даже за пределами поэзии . Критики рассматривают его жизнь, чтобы найти источники этого материала. Но его творчество ничего не должно биографии. Напротив, его произведения переворачивают биографию – то есть, его творчество это автография, лишь жизнь написания, жизнь слов.

Полиморфные буквы

Пессоа можно поставить в противоположность Джойсу. Пессоа, возможно, не столь известен в англо-язычных странах, но он также является парадоксом, и, возможно даже большим, чем Джойс. Будучи краткой, я скажу, что далеко не отрицаю его причастность к бессознательному, Пессоа имеет множество бессознательных. Он не поэт, он представляет собой множество поэтов, он был также критиком, философом, теоретиком продаж, юмористом. Очевидно, я говорю о странном явлении гетеронимии. Можно сказать, что Пессоа не автор, а множество авторов. Четыре из них хорошо известны: Альберто Каэйро, Альваро де Кампос, Рикардо Рейс и Бернардо Соарес, но, когда он умер, более пятидесяти других авторов были обнаружены в его неопубликованных трудах. Случай Пессоа похож на парадокс Руссела, каталог всех каталогов, который регистрирует себя в своем-же содержимом. В своем произведении, когда он подписывается “Фернандо Пессоа”, он является лишь одним из многих других авторов, и он, в то же самое время является тем, кто написал полное собрание сочинений. Классическое высказывание утверждает, что “стиль это сам человек “. С Пессоа, мы имеем парадокс человека, который имеет множество стилей. Лакан ввел еще одно утверждение: “стиль это объект”, что означает, что только наличие объекта объясняет оригинальность и согласованность написания. Объект является принципом логичности, и здесь, мы предполагаем, может быть дефект, провал на этом уровне, странное отсутствие единства.

Таким образом, можно спросить: что это за имя, Пессоа, учитывая, что имя выдает истинную идентичность человека, которая является всегда идентичностью наслаждения? Как мы видели, Лакан назвал Джойса “Джойс-симптом”, и даже “Джойс-синтом”, посредством старого написания слова, введенного в неопределенность Джойса. Мы слышим в нем английские слова «sin»[грех] и «home»[дом], как и французские слова «saint» и «homme», что в переводе будет означать “святой человек”. Отчество Пессоа на португальском языке означает “никто”, и он мог говорить о себе как о «человеке, который никогда не существовал». Тем не менее, человек, который никогда не существовал, сделал много вещей; мы можем лишь удивляться, откуда они взялись? Я верю Пессоа, когда говорит, что его творения были произведены тем, что он назвал “деперсонализация”. В этой деперсонализации я вижу эквивалент провала эго Джойса. Но, если уникальная творческая личность заменяет отсутствие эго Джойса, то что мы можем сказать по поводу этого множества творческих личностей Пессоа? Мы не должны позволять себе быть очарованными блеском, показностью Пессоа. Правда, его гибкость, его полиморфизм, и его способность быть пророком всевозможных сфер впечатляют. В его пестрых выдумках, без закрепления к устойчивому эго, его свободное воображаемое, и, соответственно, не обремененное массой тела, Слово, с заглавной буквы, не создало тело, но образ, изображение лишь в двух измерениях, как он сам говорит, без балласта объекта. Все это может позволить нам назвать его “Пессоа-рассудок”. Все его творения являются лишь исчезающими мирами, яркими и нелогичными выдумками.

Я способствовала странному отсутствию Единицы, Единицы общности, но, я надеюсь, что мне удалось продемонстрировать, что все же Единица существует. Низкий голос, что-то вроде продолжительного баса в музыке, который всегда говорит об одном и том же: страдание и отчаяние живого существа. Здесь мы наблюдаем песню меланхолика, изгнанного из жизни, ужасающегося не только самой жизнью, но, по его словам, фактом того, что он «был живым». В работе Пессоа, апокалиптическое чувство жизни, давление, которое он называет реальным и невозможным миром, наличие бессмыслицы и пустоты и угнетение фактичности многократно подчеркивались. Здесь перед нами Пессоа, настолько погруженный в Реальное, что мы могли бы назвать его: «Пессоа-безымянный». Именно из этого первичного и меланхолического опыта литературное произведение производится в качестве решения, не через букву в Реальном, но через воображаемые миры, которые представляют собой множество возможных решений безымянного и невыносимого существования. Написание Джойсом «Пробуждения Финнегана» завязывает узел между Реальным и Символическим как родным(материнским) языком. Решение же, выбранное Пессоа, было лишь узлом между Реальным и несогласованными сходствами. Возможно, поэтому, он был не далеко от бреда.

Любовная буква

Если симптом является партнером наслаждения, что является первым тезисом Фрейда, и если любой партнер, в общем смысле этого слова, также является симптомом, что является тезисом введенным Лаканом, тогда что относительно доступа к большому Другому? Является ли он партнером «недоступным в языке», и если у нас есть лишь язык для того чтобы установить связь, то каждый имеет только свое собственное бессознательное. В результате, любовь, настоящая любовь становится проблемой, потому что, когда Лакан говорит о Реальном «способном лишь лгать партнеру» (Т, стр. 10), то мы можем понять, что это Реальное наслаждения. И здесь мы встречаем финальный парадокс, парадокс любовных букв.

Любовные буквы имеют отношение к популярным песням и поэзии. Обычно, любовные песни являются общим способом говорить о любимом партнере, и является общими для всех, кто происходит из одного сообщества. Сказав по другому, песни, словно любовные буквы, являются означающим Другого, Другого специфичного для языка и региона. Настоящие любовные буквы, напротив, никогда не бывают похожими на старые общие значения. Они изобретают партнера – то есть, они относятся к поэзии: они производят новое значение, новое высказывание о том, чем ты, мой любимый партнер, являешься для меня. Любовные буквы являются наиболее парадоксальными, как говорит Лакан, потому что они, кажутся, говорящими о большом Другом и направленными на повседневных других, но, на самом деле, они сделаны из бессознательного субъекта. Они, таким образом, являются симптомами, которые лгут партнеру, потому что для субъекта, который пишет, они лишь способ наслаждаться своим собственным бессознательным. Вы видите парадокс: любовные буквы, на самом деле являются стеной между субъектом и партнером. Таким образом, мы можем заключить, что любящий, который пишет слишком много любовных букв, является просто любящим себя как бессознательного. Мы также понимаем, почему это так приятно получать любовные буквы, в той мере, в которой любовные буквы допускают путаницу с именем. Они пытаются назвать, что вы есть, неизветное вас самих. Но они явно терпят неудачу, и, признаком этого провала, является тот факт, что с любовными буквами вы всегда должны начинать все сначала. Мы не можем представить себе любящего, который бы претендовал на написание лишь одной буквы, лишь один раз и для всех. Наконец-то мы понимаем, почему Лакан, в «Еще», позволяет себе сказать, что он пишет любовную букву, когда он производит матему означающего перечеркнутого Другого, что также является матемой женского наслаждения или женщины как абсолютного Другого. Возможно, это является единственно возможной любовной буквой: буквой-матемой, единственной, не принадлежащей к бессознательному, той, которая пытается создать место для невыразимого, непроизносимого Другого.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Colette Soler, “Le Second Retour a Freud,” Boletın del cırculo psicanalıtico de Vigo (Vigo, 1986).

- Jacques Lacan, RSI, seminar of 18 February 1975. `

- Узлы здесь из “La Troisieme,” разговора, произошедшего в Риме 1 ноября 1974.

- Colette Soler, L’Aventure litteraire ou la psychose inspiree (Paris: Editions du champ lacanien, 2001).

- Jacques Lacan, Joyce le symptome, seminar of 17 February 1976.

- Jacques Lacan, “Compte-rendu du Seminaire ‘L’Acte psychanalytique’ ” (1967– 1968), in Ornicar? 29 (Paris: Navarin, 1984), p. 22.